私たちの研究の特徴とビジョン

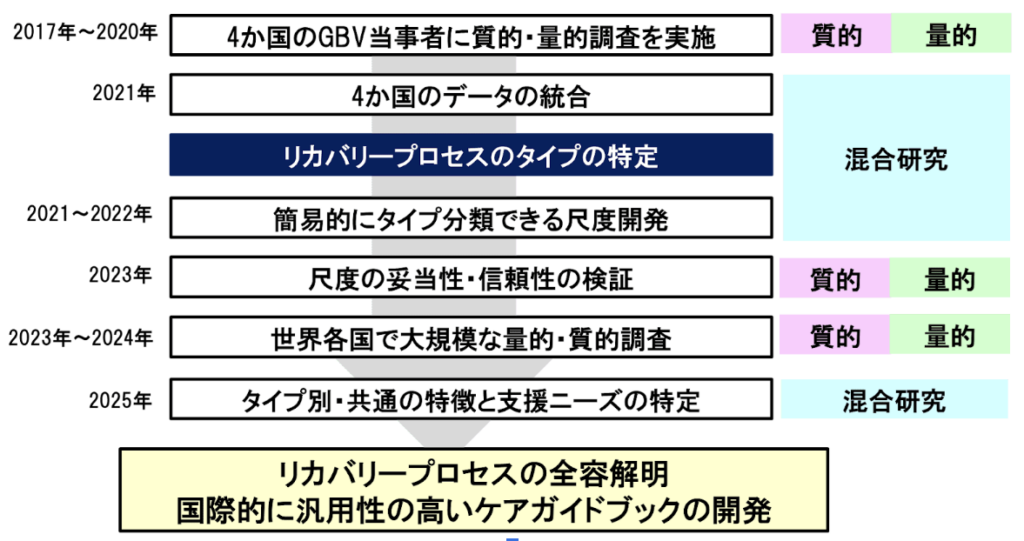

2016年から9年にわたり、日本、アメリカ、ギリシャ、トルコ、フィンランド、アイスランドなど13か国の33名のトラウマの研究者によるトラウマリカバリーの国際共同研究チーム(Multicultural Study of Trauma Recovery consortium:MiStory)によって、文化、ジェンダーなどの様々な角度からトラウマリカバリープロセスの検証を行っています。Denise Saint Arnault(University of Michigan)が創設者であり、本研究所の代表理事であるキタ幸子、メンバーのLaura Sinko(Temple University)、ギリシャのKleio Koutra(Hellenic Mediterranean大学)が理事です。

私たちのゴールは多様なトラウマリカバリーの全容を明らかにし、文化・ジェンダー・個人のトラウマリカバリーの歩みに配慮した、トラウマリカバリーを促進する国際的に汎用性が高い支援方法「ケアガイドブック」を開発・普及することです。

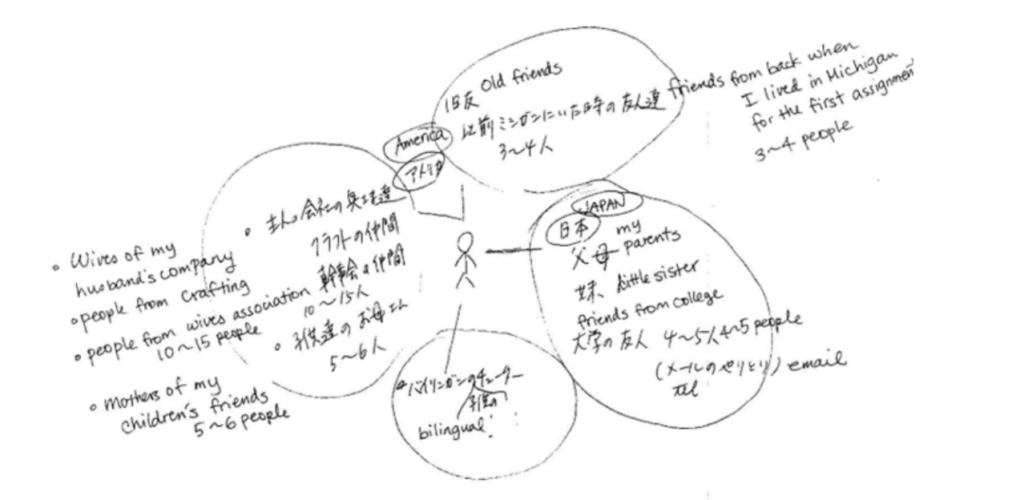

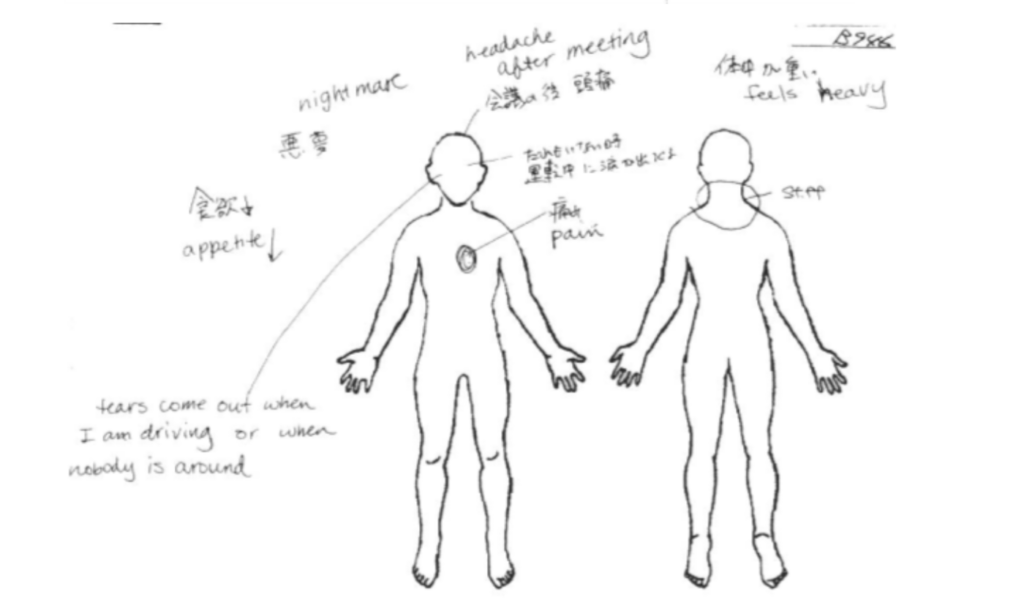

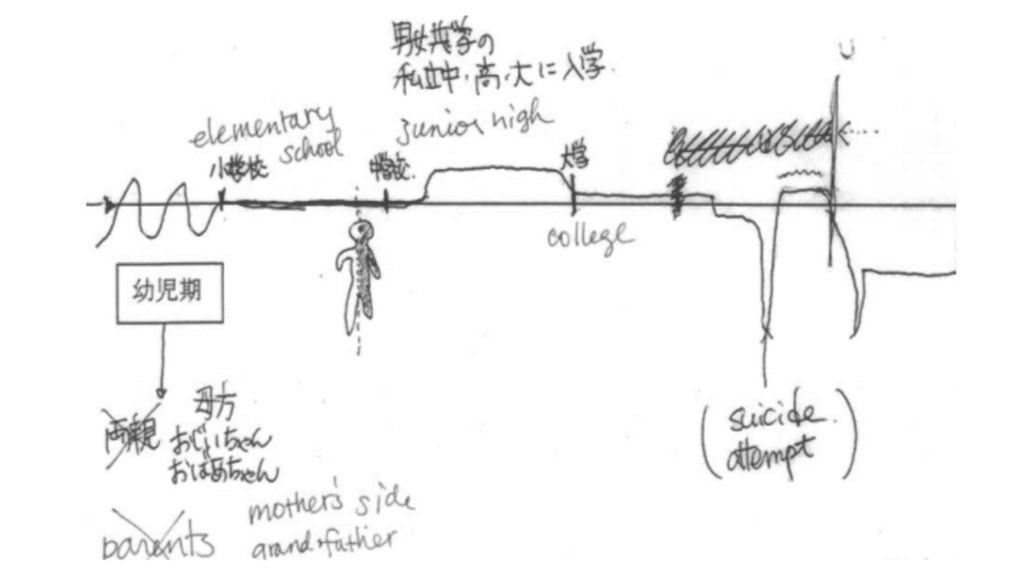

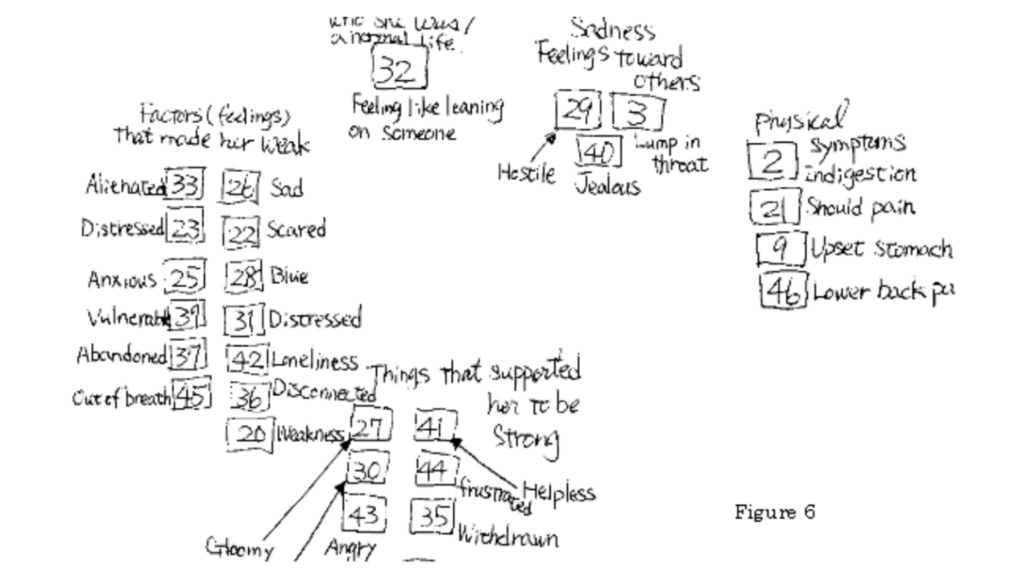

これまでに私たちは世界のGBVの当事者300名以上に絵や図、写真を用いて、トラウマの意味づけやトラウマからのいやしの語りを促すClinical Ethnographic Narrative Interview(CENI; Saint Arnault, 2017)とPhoto-experiencing and reflective listening(PEARL; 2021)というユニークな手法を用いて、インタビューを行ってまいりました。また同時に、2000名以上の当事者の方々にアンケート調査を行い、インタビューとアンケートのデータを相互的・補完的に解析する混合研究法を用いて、複雑で多様な当事者の問題とニーズを明らかにしています。

日本ではこれまで60名以上の当事者の方々にインタビュー、1000名以上にアンケート調査をさせていただきました。この場をかりて、研究にご協力いただきました皆さまに深く御礼申し上げます。

■ビジョン・ロードマップ

■Clinical Ethnographic Narrative Interview(CENI):

ソーシャルネットワーク、ボディマップ、ライフライン、カードソート

[論文]

Saint Arnault. (2017). The Use of The Clinical Ethnographic Narrative Interview to Understand and Support Help Seeking After Gender-Based Violence. TPM. 24(3), 1-14.

■Photo-experiencing and reflective listening(PEARL)

[論文]

Sinko, L., & Saint Arnault, D. (2021). Photo-experiencing and Reflective Listening: A Trauma-informed Photo-elicitation Method to Explore Day-to-day Health Experiences. Public Health Nursing, 38(4), 661-670.

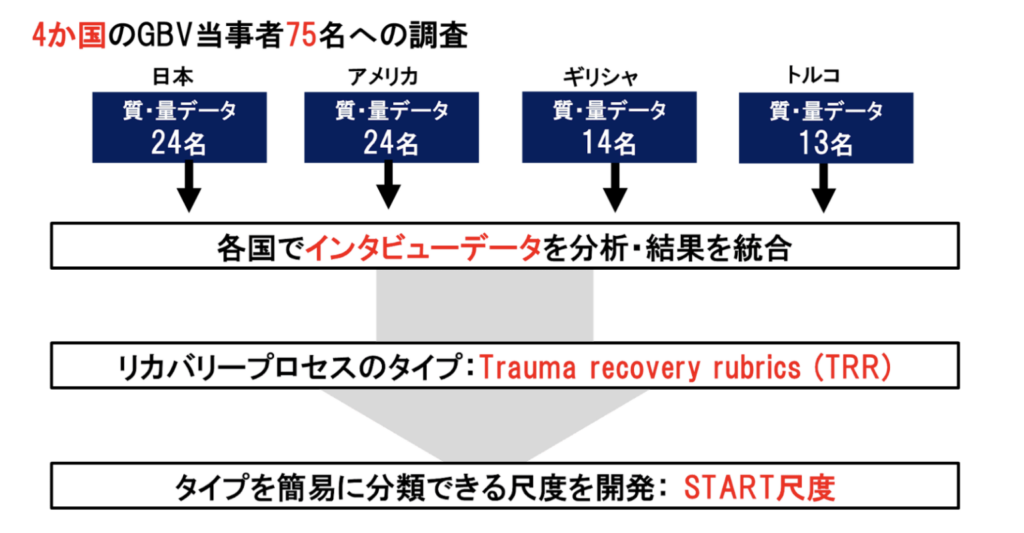

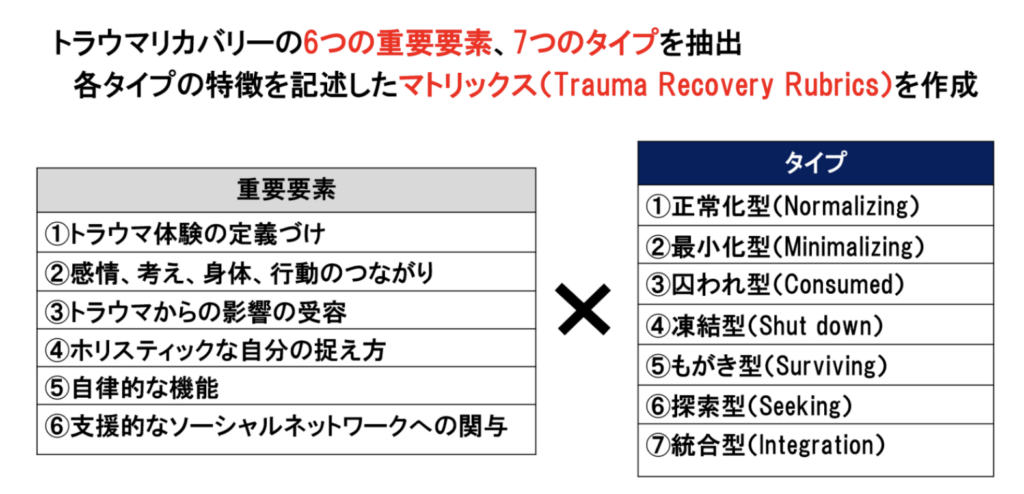

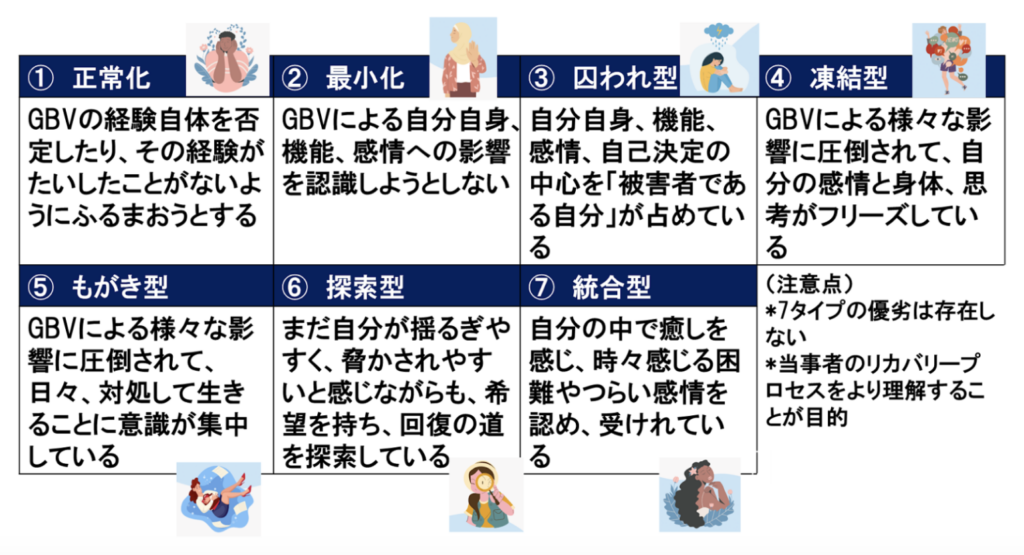

7つのトラウマリカバリーのタイプの特定と尺度開発

2017年~2021年に日本、アメリカ、ギリシャ、トルコのパートナーからの暴力や子ども虐待、性暴力などのジェンダーに基づく暴力(Gender-Based Violence:GBV)の当事者75名のインタビューとアンケートのデータから、トラウマリカバリーの6つの重要要素と7つのタイプを特定し、その重要要素を基に、各タイプの特徴を定義したTrauma Recovery Rubrics(TRR)を開発しました。この7タイプは、現在のトラウマリカバリーの状態であり、環境や支援によって変動しうるものと考えています。またこの7タイプには優劣は存在せず、支援者が目の前の当事者のリカバリープロセスをより理解することが目的です。

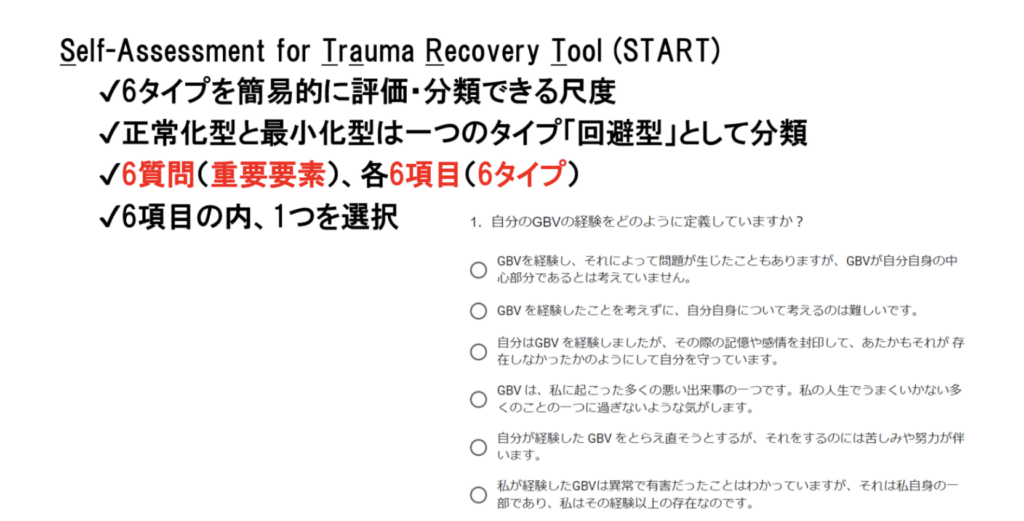

その後、正常化と最小型を一つの型「回避型」として、6つのタイプを簡易に特定できる尺度であるSelf-Assessment for Trauma Recovery Tool (START)を開発し、その妥当性の検証を行いました。日本語版も開発しています。

現在、6つのタイプ、それぞれのトラウマリカバリープロセスの特徴、共通・独自の問題と支援ニーズを明らかにするために、日米の大規模なデータを用いて、検証しています。

■4か国のGBV当事者75名への調査

■トラウマリカバリーの6つの重要要素、7つのタイプを抽出

■7タイプの特徴

■Self-Assessment for Trauma Recovery Tool(START)

[論文]

Koutra K, Burns C, Sinko L, Kita S, Bilgin H, Saint Arnault D. (2022). Trauma recovery rubric: A mixed-method analysis of trauma recovery stages in four countries. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19, 10310.

Kita S, Sinko L, Koutra K, Saint Arnault D. (2024). Development of the Self-Assessment for Trauma Recovery Tool (START) for Survivors of Gender-based Violence: Classification using Latent Class Analysis. Psychology of Violence. https://doi.org/10.1037/vio0000508

トラウマリカバリーの国際比較

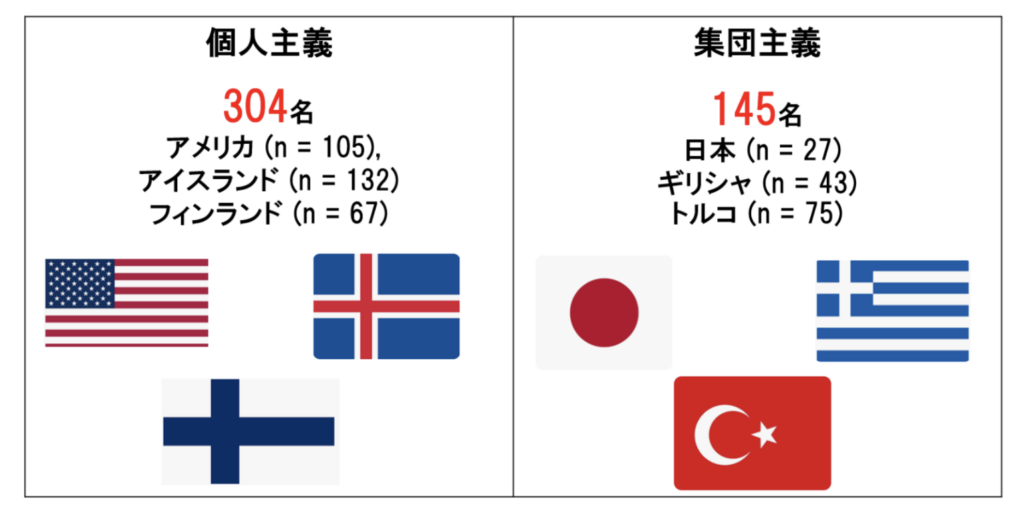

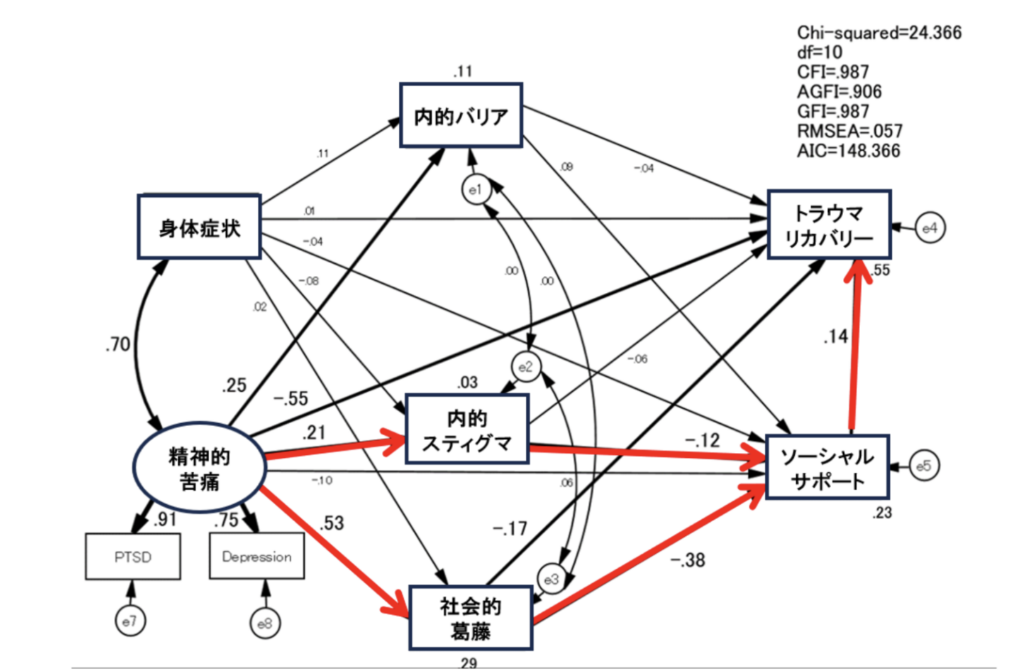

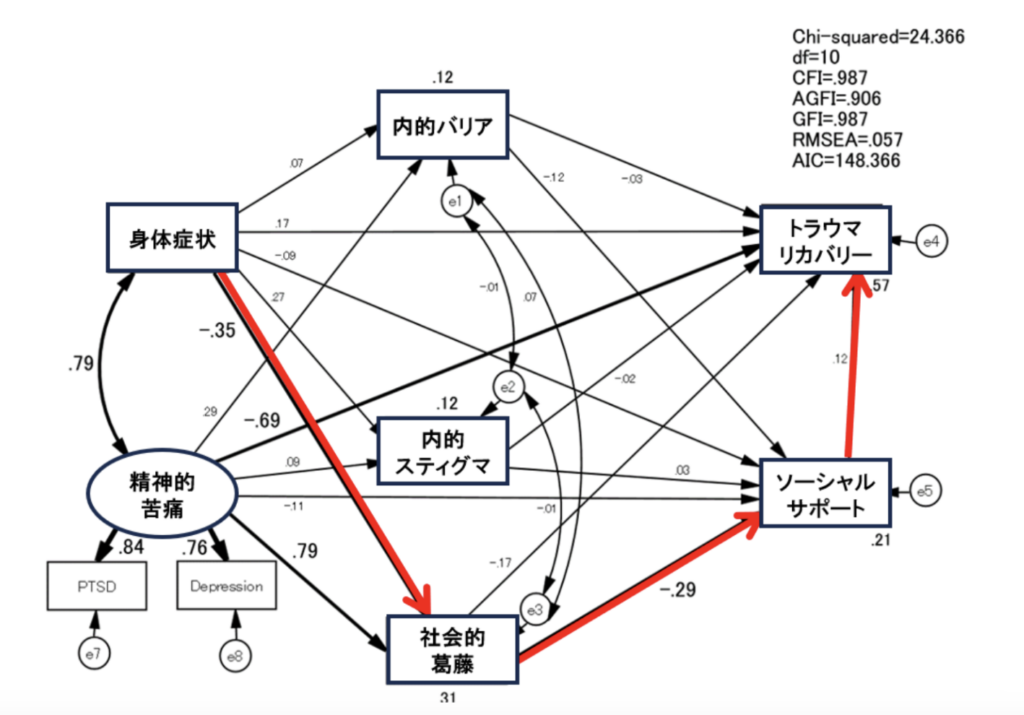

2017年~2022年に日本、アメリカ、ギリシャ、トルコ、アイスランド、フィンランドの6か国のジェンダーに基づく暴力のサバイバー449名のアンケートデータを統合し、個人主義(アメリカ、アイスランド、フィンランド)と集団主義(日本、ギリシャ、トルコ)の2つの文化で、トラウマリカバリーのプロセスの特徴を比較しました。その結果、集団主義では、精神的苦痛を呈すると、当事者が内的スティグマ(『私はダメな人間だ』などの自分への負のレッテル)を感じやすく、また周囲との葛藤が起こりやすく、その結果、ソーシャルサポートが低くなり、トラウマリカバリーが阻害されることがわかりました。一方で、集団主義では、トラウマを身体化症状(体が痛い、足が冷えるなど)として呈しやすく、その結果、周囲の葛藤を下げ(周囲が受け入れやすく)、ソーシャルサポートが増加し、トラウマリカバリーが促進されるという結果でした。

また2017年~2021年に日本、アメリカ、トルコ、ギリシャ、アイスランド、フィンランド、イタリアの7か国の138名の当事者のインタビューデータから、当事者が語った「同じ体験をしている当事者へのアドバイス」を7か国間で比較しました。その結果、日本やギリシャなどは、「ありのままのあなたでいいよ」「頑張ったね」などの脆弱性を含めた「ありのままの自分」を受容するアドバイスが多く、アメリカやアイスランドなどは、「あなたの強さを見つけて」「立ち上がろう」などの背中を押すアドバイスが多いことがわかりました。

これらの研究は、文化によって、生きづらさや援助希求の方法、トラウマや苦痛への捉え方が異なることが明らかになり、文化を配慮した支援方法の重要性が示されています。

■個人主義vs集団主義

>個人主義

>集団主義

[論文]

Kita S, Zong Z, Koutra, K, Sorsa, M, Bryngeirsdóttir HS, Thorvaldsdottir KB, Sinko L, Saint Arnault D. (2024). Cultural influences on trauma recovery after gender-based violence: Multiple-country structural equation modeling. Transcultural Psychiatry. (Accepted)

Sinko L, Sorsa M, Beardmore L, Thorvaldsdottir KB4, Bryngeirsdóttir HS, Kita S, Koutra K, Zonp Z, Rodelli M, Kylmä J, Ikeda M, Saint Arnault D. (2024). Global voices of trauma recovery: A synthesis of survivor-provided advice for overcoming gender-based violence across 7 countries. Qualitative Health Research. https://doi.org/10.1177/10497323241307001

トラウマリカバリーのジェンダー比較

これまでの研究で、ジェンダーに問わず、トラウマリカバリーの重要要素は共通していることが示唆されています。しかし、ジェンダーによって、社会的役割やステレオタイプや偏見などにより、そのトラウマリカバリーの文脈やプロセスは異なると考えています。2022年~2024年に日米で行った大規模なアンケート調査では、ジェンダー(性自認)や性的嗜好などの項目を収集しており、約300名の男性、約1300名の女性、約150名のトランスジェンダー/バイナリーのデータが含まれています。このデータを基に、ジェンダーによるトラウマリカバリープロセスへの影響を解析しています。

トラウマリカバリーを促進するケアガイドブックの開発

これまで9年間、タイプ、文化、ジェンダーなどの様々な角度から、トラウマリカバリーの特徴や当事者の問題・支援ニーズを明らかにしてまいりました。これらの結果を統合して、研究所の代表理事であるキタ幸子、メンバーのDenise Saint Arnault(ミシガン大学)、Laura Sinko(テンプル大学)らは、現在、トラウマリカバリーを促進するタイプ・文化・ジェンダーに配慮した国際的汎用性が高いケアガイドブック(日・英)を開発しています。ケアガイドブックが完成した際には、研究所のホームページを通して、ご案内いたします。