世界で3人に1人の子どもが、身体的暴力や体罰、ネグレクトを体験していると言われています(世界保健機構, 2021)。そのようなトラウマ体験をした子どもを守り、健康と成長を支えることは、社会全体そして大人一人ひとりの義務であると考えています。このような思いから、トラウマを抱えた子どもの健康に関する研究、自殺予防の研究に取り組んでいます。

■ 子どものトラウマと健康

トラウマ体験をした子どもの実態調査

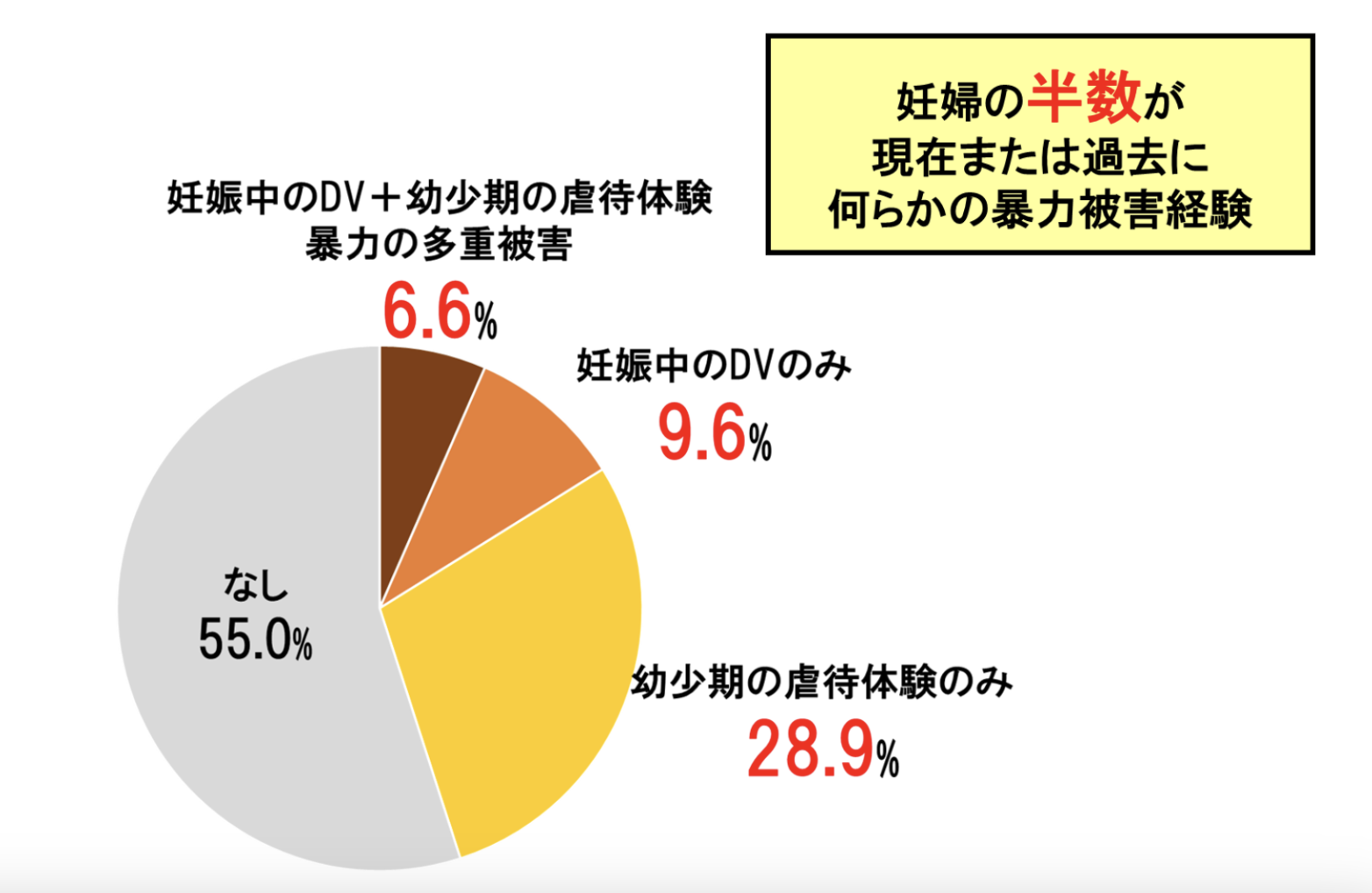

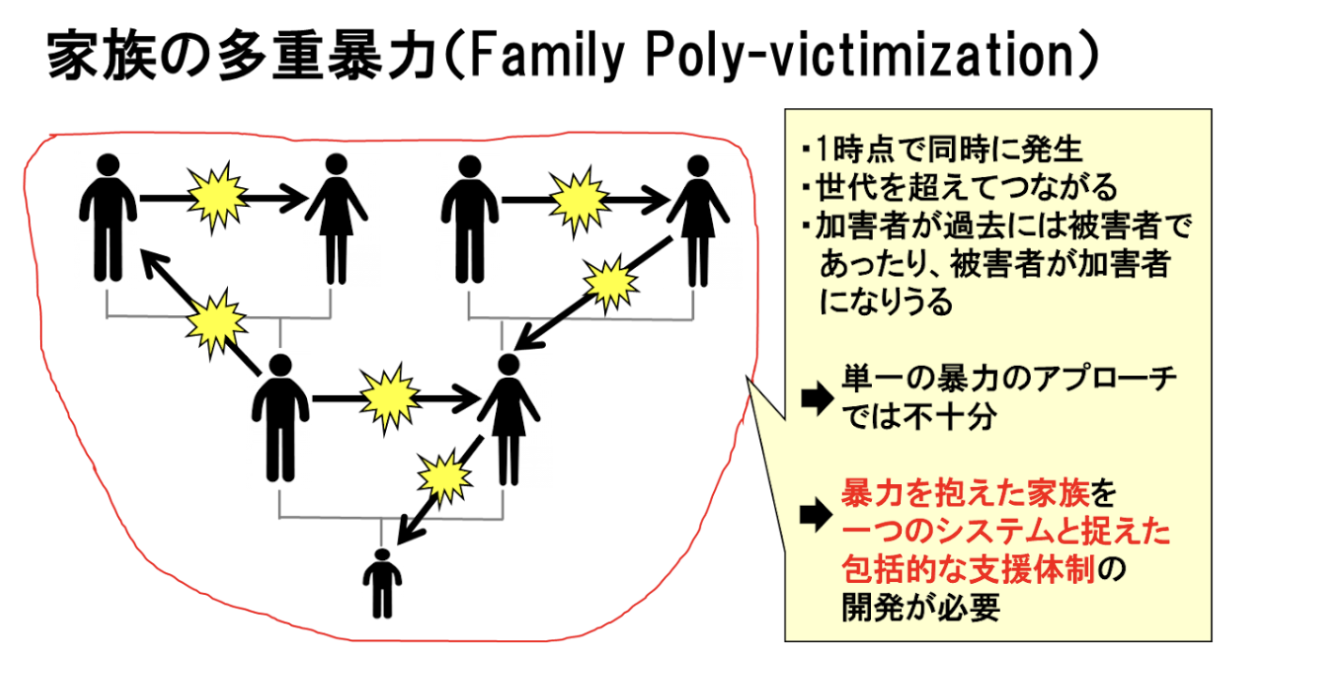

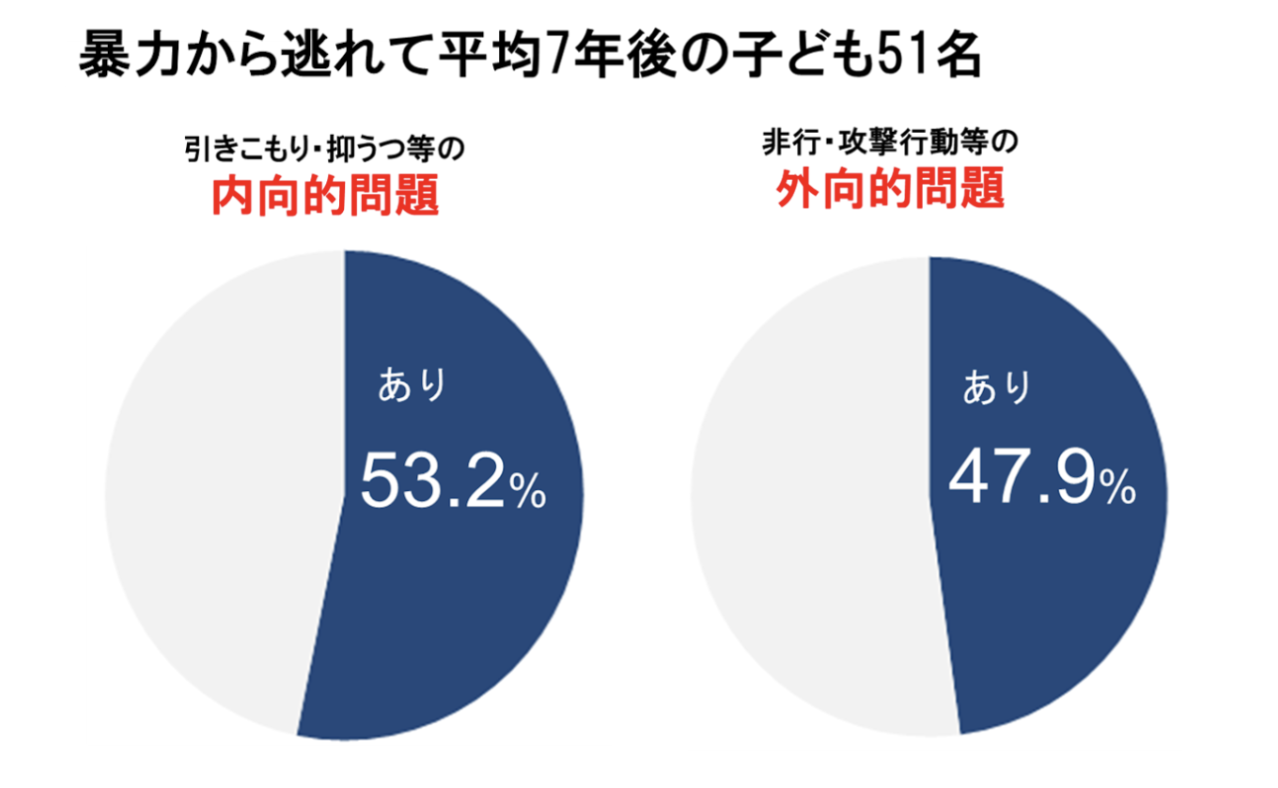

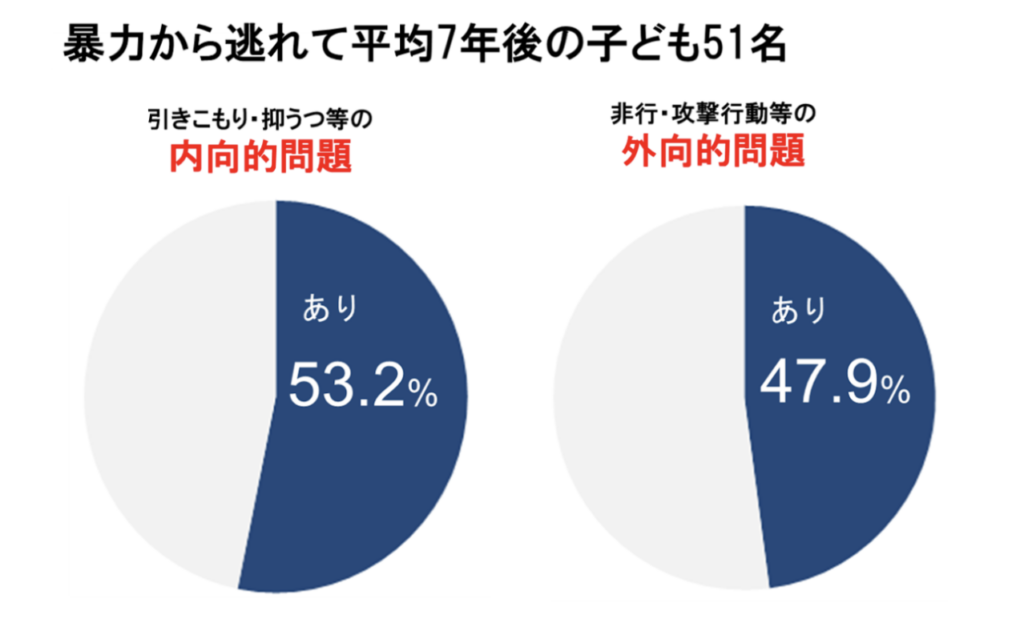

2016年~2017年に暴力から逃れた母子の健康に関する実態調査を行いました。暴力から逃れて平均7年経った51名の子どもの情緒・行動・社会的な発達を日本語版Child Behavioral Checklist(CBCL)という100項目にわたる尺度を用いて親の代理評価で測定しました。その結果、暴力から逃れて長い間経っていても、半数の子どもが引きこもりや抑うつなどの「内向的問題」、非行・攻撃行動などの「外向的問題」を抱えていることがわかりました。これは一般集団の子どもを対象にした調査を比べると、2~3.5倍の割合です。この研究から、暴力から逃れたら支援が終わりなのではなく、子どもの健康と成長を守るために、長期的な視点で継続した支援が必要であることが示唆されました。

[論文]

Kita S, Haruna M, Yamaji M, Matsuzaki M, Kamibeppu K. (2017). Association of mental and behavioral problems among children exposed to intimate partner violence and visits with their fathers who perpetrated the violence. Open Journal of Nursing. 7(3), 361-377.

子どものトラウマが健康に与える影響の保護因子

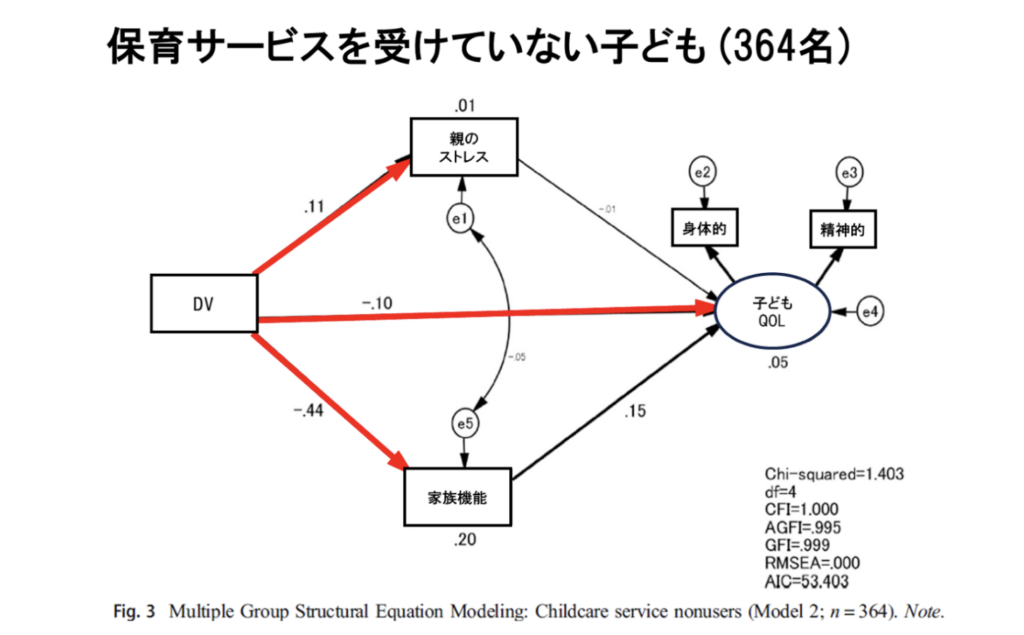

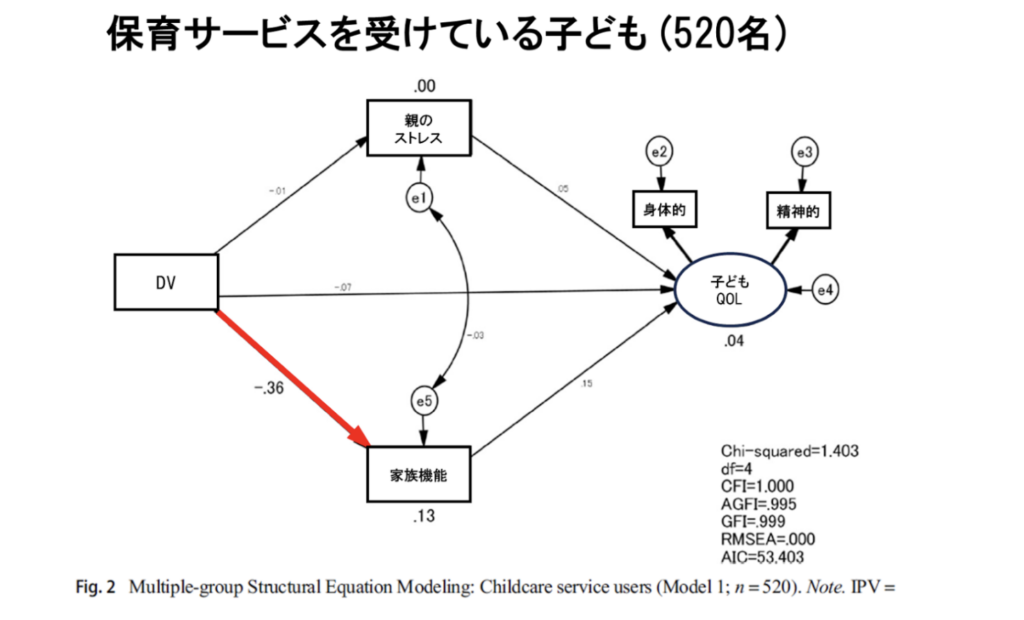

未就学の子どもは、他の年齢と比べると、最も虐待リスクが高いことが分かっています(厚生労働省, 2023)。2018年に未就学の子どもがいる親を対象に、保育園、幼稚園、病児保育、一次保育などの何らかの保育サービスの利用が面前DVに晒されている子どもの健康の保護因子になるのかを検証しました。保育サービスを利用していない家庭(364名)は、家庭内でDVがあることで、直接的に子どものQOL(主観的な健康)に悪影響を与えることがわかりました。更に、DVがあることで、親のストレスが増加し、家族機能が低くなることも示されました。一方、保育サービスを利用している家庭(520名)は、家庭内のDVがあっても、子どものQOLが保たれることが示唆されました。このことから、機能不全を起こしている家族に対しては、子どもの健康と成長を守るために、積極的に保育サービスの利用を促すことの必要性が示されました。虐待に晒されている子どもに対して、周りの大人が積極的に関わることで子どもが救われることを示すエビデンスです。

[論文]

Kita S, Sato I, Sakka M, Soejima T, Kamibeppu K. (2021). Does the use of childcare services reduce the impact of intimate partner violence on the quality of life of children?: Multiple-group structural equation modeling. Applied Research in Quality of Life, 16, 1825–1845.

■ 地域の子ども虐待予防プログラムの開発

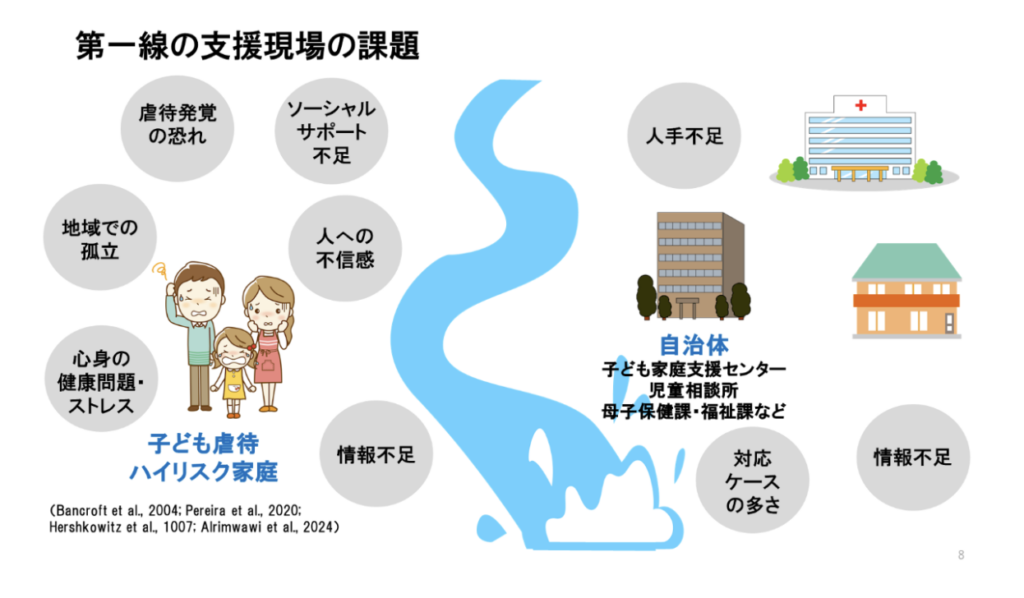

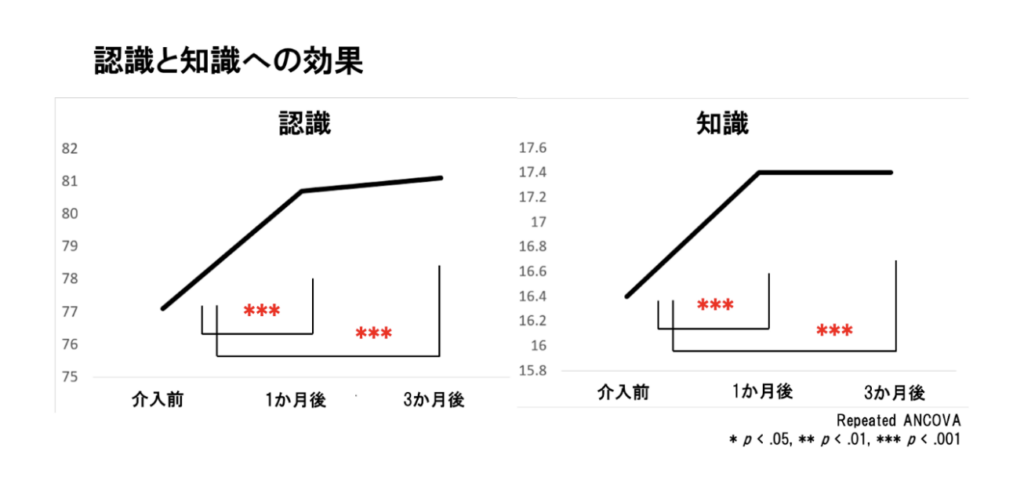

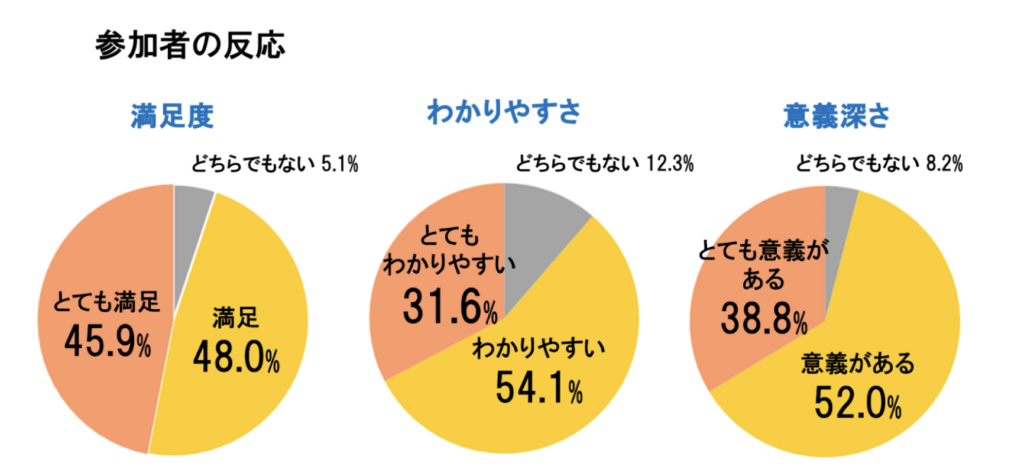

毎年、子どもが虐待死をするケースが後を絶えません。子どもの命と健康を守るために、周りの大人はどうしたらよいのでしょうか。子ども虐待を第一線で支援している自治体や病院、民間施設の課題として、子ども虐待のハイリスク家庭ほど、支援につながりづらいという現状があります。そのような家庭ほど、地域での孤立、親の心身の問題、情報の不足など多くの問題を抱えています。そして支援現場も、対応ケースの多さと人手不足などの課題もあります。このような背景を踏まえて、私たちは民生委員や児童主任員、青少年委員などの地域活動に積極的に携わる市民、そのような「市民リーダー」の方々が適切な子ども虐待の知識と対応を身に着けることで、ハイリスク家庭と支援機関の橋渡しができるのではないかと考えています。2020年~2022年に、子育て支援の民間団体であるNPO法人ママリングスと自治体の共同事業として、本研究所の代表理事であるキタ幸子、メンバーである池田詩子も加わり、市民リーダーに正しい子ども虐待とその対応の知識・スキルをトレーニングする研修プログラムを開発しました。プログラムは2日間で、1日目は子ども虐待とその対応の知識を学び、2日目は地域で身体的虐待、心理的虐待、ネグレクトが疑われる子どもと家族のシナリオを基にロールプレイを行い、「おせっかいさん(市民)」「子ども」「親」の視点からどのように感じたのか、自分だったら何ができるかなどをグループで話し合っていただきました。2022年には104名の市民リーダーがこの研修プログラムを受講し、子ども虐待とその対応の知識、「明日からできそう」という自己肯定感を含む認識の向上が認められました。また9割以上の参加者が満足や意義の高さを感じ、プログラムの受け入れも良好でした。このプログラムを全国に普及すべく、メディアやシンポジウムなどを通じて普及活動に努めています。より気軽に研修が受けられるように、内容を凝縮した短縮版のオンラインプログラムも開発する予定です。

尚、この研修プログラムは、子ども虐待を通告することがゴールではなく、ハイリスク家庭の子どもとその親に対して、市民が目を配り、その子どもと親を温かく見守り、支援していくことを目的としています。

[論文]

Kita S, Ochiai K, Sato Y, Akiyama S, Abe M, Tashita K, Tanaka H, Matsumoto F, Hayashi S, Kohashi K, Tsujino K, Uchiyama K, Tsukamatsu K, Ikeda U, Ikeda M, Suzuki H. (2023). Development of the Training program on Child Abuse Prevention for Citizens (TCAP-C) and its effects and acceptability: Community-based participatory research. International Journal of Environmental Research and Public Health, 20(2), 1414.

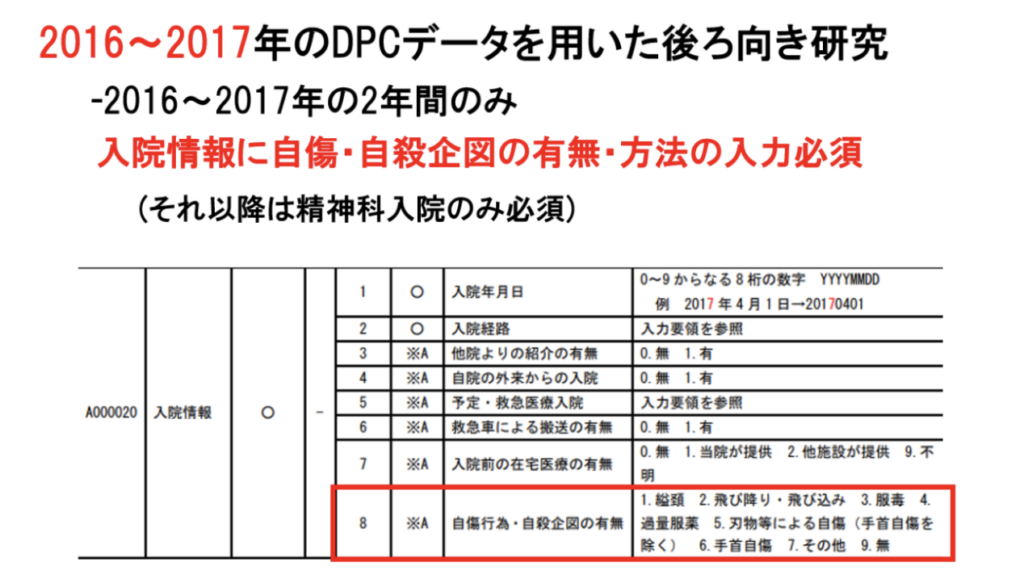

■ 子どもの自傷・自殺企図の全国調査

日本では、2022年に子どもの自殺者数が514名と過去最高を記録し、2023年も513名と高止まりしており、子どもの自殺予防の効果的な政策とシステム作りは喫緊の課題です。日本全国の急性病院の診断群分類包括評価(DPC)データを用いて、2016~2017年に自傷・自殺企図で初回入院した7~17歳の子ども1,704名(女児1,176名、男児528名)を対象に、子どもの自傷・自殺企図の特徴と臨床経過を報告しました。また男女、年齢層(小学生、中学生、高校生)の違いも検証しました。その結果、自傷・自殺企図で入院した子どもの内訳は、小学生が166名(9.7%)、中学生が842名(49.7%)、高校生が696名(40.8%)で、中学生が最も多かったです。入院中の死亡率は8.9%で、入院後24時間以内の死亡率は7.3%でした。自傷・自殺企図の手段は、過量服薬(49.9%)が最も多く、次いで飛び降り・飛び込み(22.3%)、首つり(13.3%)、手首自傷(8.0%)でした。そして、その子ども達の3人2人(66.0%)は精神疾患の診断を受けておらず、半数以上(56.2%)は入院中に精神的治療を受けていませんでした。

自傷・自殺企図の手段を男女別にみると、男児は首つりや飛び降りなどの致死率が高い手段、女児は大量服薬や手首自傷などの致死率が低い手段を選択していました。年齢層別に比べると、小学生は首つりや飛び降りなどの致死率が高い手段を選ぶ傾向でした。また小学生は、他の年齢層に比べると、注意欠陥・多動性障害(ADHD)の割合が高く、入院中に精神療法を受ける割合が少なかったです。

この知見は、今後日本における子どもの性別や年齢に考慮した効果的な自殺予防対策に役に立つことを期待しています。

[論文]

Kita S, Morita K, Watanabe H, Michihata N, Morisaki M, Yamaji N, Ikeda M, Yasunaga H. (2024). Suicide attempt and self-harm among children in Japan: A nationwide inpatient database study. Global Health & Medicine. https://doi.org/10.35772/ghm.2024.01052