■ SNS上での二次被害とその影響のジェンダー比較

性暴力は生涯で約半数の女性、3人に1人の男性が経験する世界共通の問題です(世界保健機構, 2024)。性暴力当事者のトラウマリカバリーを阻害する大きな要因として、周囲や社会の被害の過小評価や被害者への責任転嫁などの発言や行動によって、当事者が更なる心の傷を負う「二次被害」があります。特に性暴力に関しては、2017年の世界的なMe Too運動以降、SNS上の当事者の告発が増えたことから、SNS上の匿名による2次被害が急増しています。誹謗中傷を含む性暴力の社会的反応は、社会全体のトラウマの認識の低さ、ジェンダー観、暴力のスティグマ(負のレッテル)などが根深い原因にあります。日本では、2017年の性暴力の刑法改正以降、性暴力の社会的認知が高まった一方、特に男性やLGBTQ+への性暴力の社会的認知は未だ低く、偏見やステレオタイプも根強いため、男性・LGBTQ+の当事者はSNS上での攻撃や誹謗中傷を受けやすく、深刻な二次被害と孤独に苦しんでいる現状があると考えています。

2024年より、本研究所の代表理事のキタ幸子、メンバーのDariusz Skowronski(テンプル大学ジャパンキャンパス)、George Karystianis(University of New South Wales)、国内外の看護学・情報理工学・心理学などの研究者と共に、テキストマイニングを用いて、SNS上における性暴力当事者の二次被害につながる攻撃や誹謗中傷をジェンダー比較し、更に、性暴力の当事者へのインタビューを通じて、二次被害の影響と必要な支援を明らかにする研究を計画・実施中です。

■ 暴力の世代間伝達のジェンダー比較

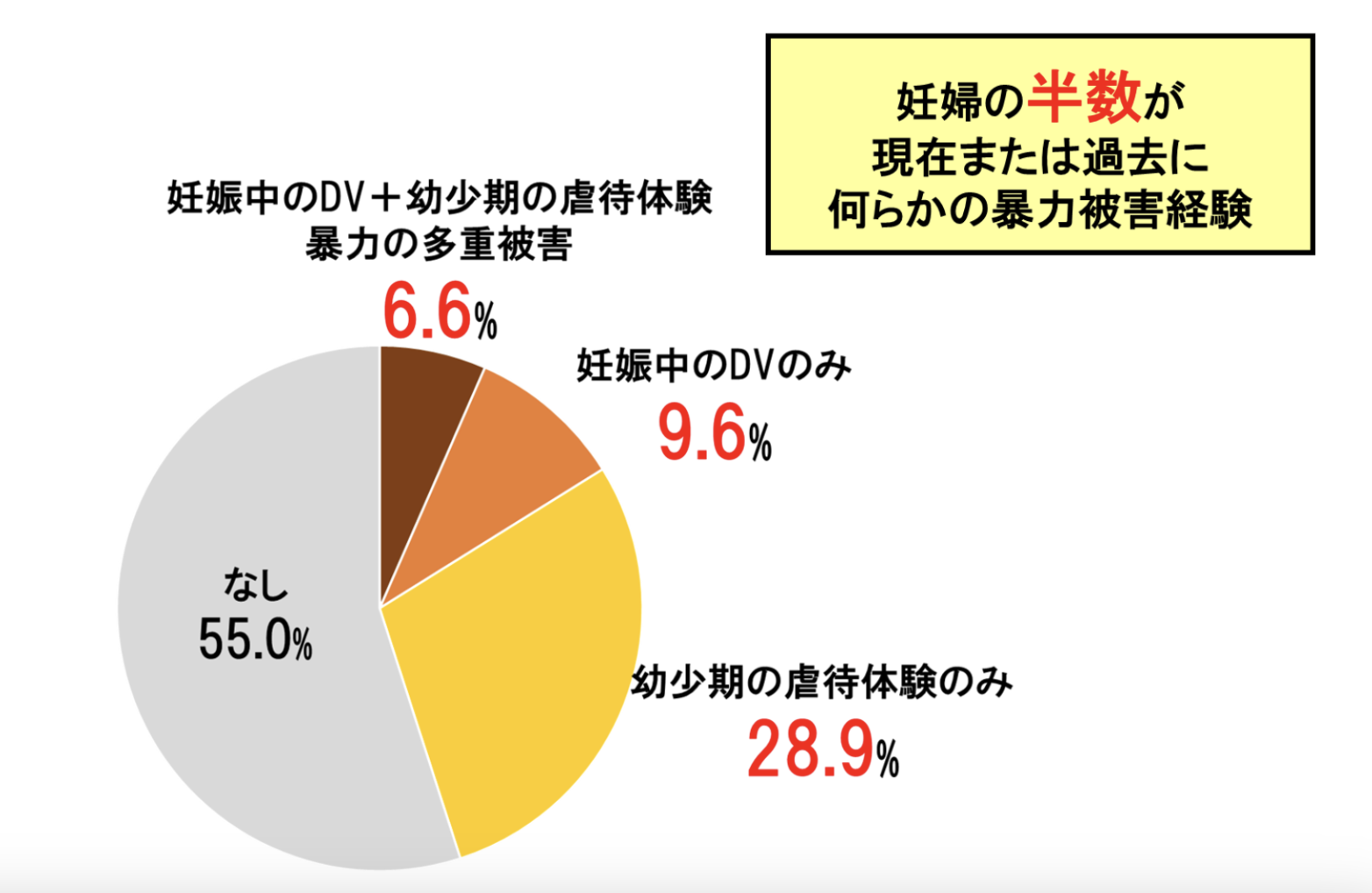

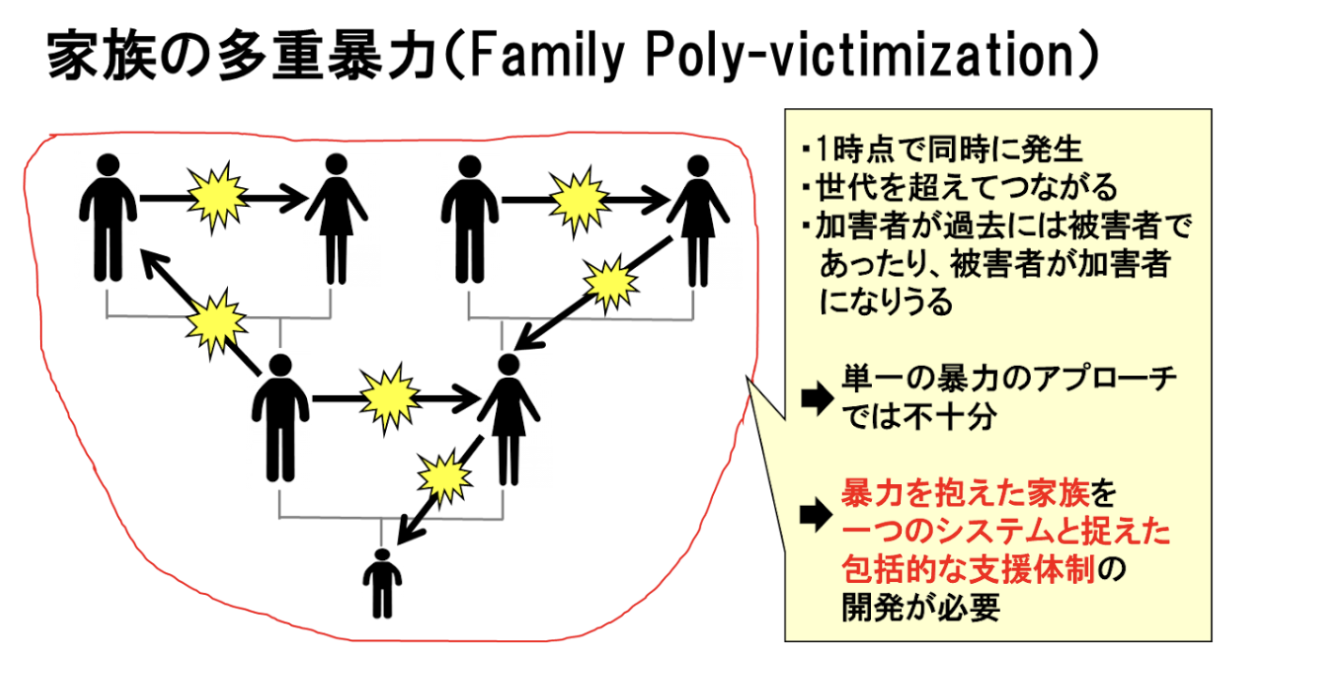

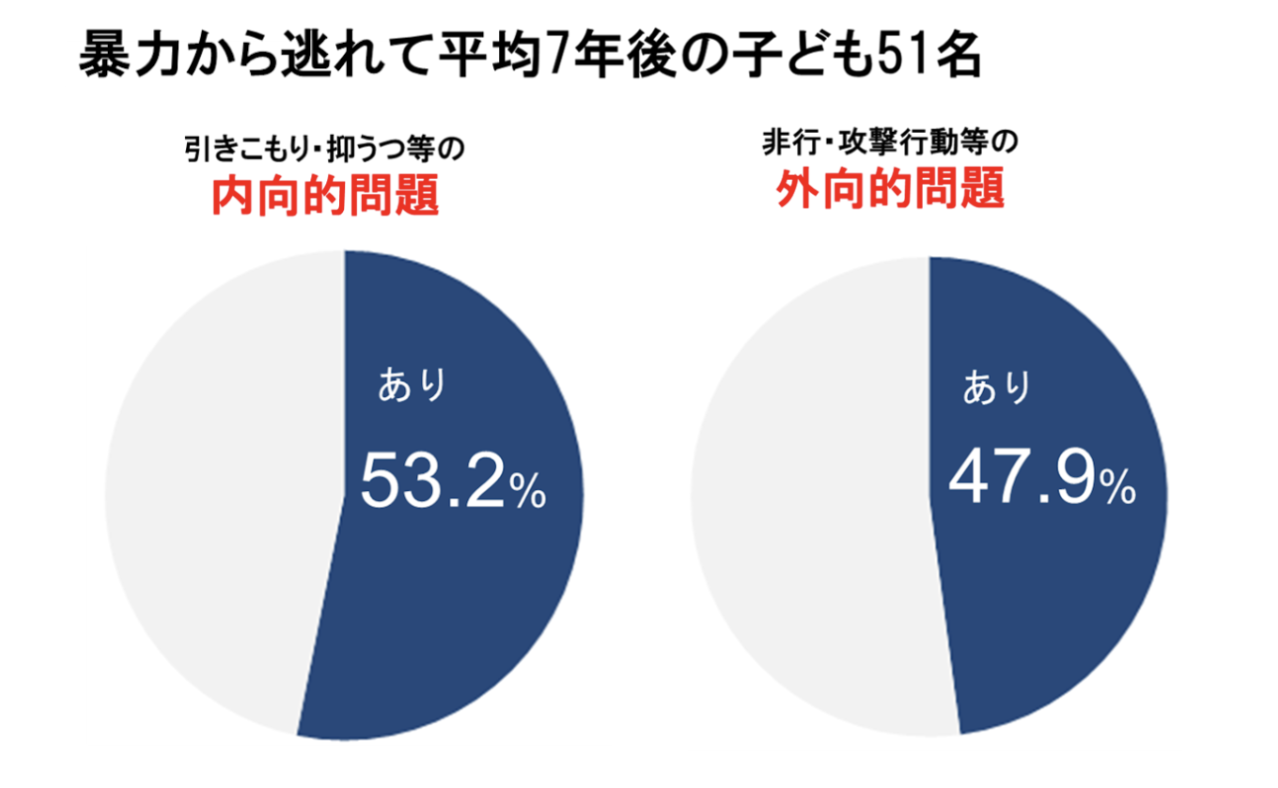

暴力の世代間連鎖は周りや社会の支援によって予防できる問題です。実際に幼少期に虐待体験を経験した子どもの大半は、大人になっても、自分の子どもに暴力や虐待を行っていません(Kita et al., 2020)。しかし、トラウマの影響で心身の問題や社会的な孤立などの生きづらさを抱えやすい傾向にあります。これまでの研究で、女性はトラウマを内在化(抑うつや不安など)しやすく、男性は外在化(攻撃的行動など)しやすいことがわかっています(Castelao & Kröner-Herwig, 2013; Gauthier-Duchesne et al., 2017)。また男女で、社会が期待する「男性らしさ」「女性らしさ」といったジェンダー役割によって、違った苦しさや生きづらさがあると考えています。

2020年に行った18歳未満の子どもがいる親483名(父親231名、母親251名)を対象にした家族の多重暴力の調査のデータを使って、日本語版Family Poly-victimization Scale (FPS)を用いて、幼少期 の虐待体験と現在のパートナーから暴力の被害・加害、子どもへの加害を測り、 暴力の世代間連鎖のメカニズムが男女で異なるのかを検証しました。このプロジェクトは、本研究所のキタ幸子、Dariusz Skowronski(テンプル大学ジャパンキャンパス)、George Karystianis(University of New South Wales)、国内外の看護学・心理学などの研究者と行い、現在、論文を投稿中です。